Atlas do Chão: projeto de mapeamento digital identifica lugares no mundo relacionados com processos de colonização e urbanização. Imagem: Projeto Atlas do Chão/Ana Luiza Nobre e David Sperling (coords), 2020 – em andamento

Após mais de 15 anos de espera por um processo paralisado de demarcação de terras, em 2024 o povo indígena Borari, de Alter do Chão (PA), decidiu fazer por conta própria os mapas de seu território. O documento, elaborado com apoio técnico da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), incluiu rios, trilhas e áreas sagradas que não apareciam na cartografia estatal.

Já na comunidade de Poço da Draga, em Fortaleza (CE), os moradores utilizaram, em 2016, celulares e mapas digitais para registrar suas condições de saneamento e moradia. Os dados levantados contrariavam informações oficiais de censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

📲 Confira o canal do Portal Amazônia no WhatsApp

Parte de um movimento global conhecido como virada espacial ou cartográfica, experiências como essas são analisadas pelo arquiteto e urbanista David Sperling, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e vice-coordenador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, no livro Cartografias críticas: Ensaios tecnopolíticos e geopoéticos (Rio Books).

Lançada em outubro, a obra é resultado de sua tese de livre-docência, defendida em 2023. No trabalho, o pesquisador mostra como nas últimas quatro décadas os mapas, que historicamente funcionaram como instrumentos de controle territorial por governos e organizações militares (ver Pesquisa FAPESP nº 318), foram ressignificados por comunidades, artistas e ativistas.

Tradicionalmente, os tipos de mapas mais comuns têm a pretensão de funcionar como espelhos da realidade: envolvem delimitações de fronteiras e divisões administrativas do território, relevo e elementos naturais na paisagem e também trazem informações sobre o clima, a população ou a economia de determinados lugares.

“Já os mapas contemporâneos, enquadrados no que chamamos de campo ampliado das cartografias, diferem dos tradicionais ao questionar sua natureza e função”, explica Sperling.

De acordo com o pesquisador, esses novos usos são marcados por duas dimensões. A primeira envolve a produção de mapas como ferramentas de disputa por territórios com o Estado e grandes corporações, misturando elementos físicos com aspectos culturais das pessoas que os habitam. Essa vertente compreende os mapas como construções sociais, priorizando a identificação de redes de relações socioespaciais, mais do que coordenadas geográficas e fronteiras políticas. Já a segunda dimensão abarca o uso simbólico e artístico de cartografias, entendendo esses documentos como plataformas para imaginar e criar novos mundos.

Para Sperling, essas transformações tiveram início nos anos 1980, quando um conjunto de geógrafos, filósofos, arquitetos, urbanistas e pesquisadores dos estudos sociais passou a questionar a ideia de que a cartografia era uma ciência objetiva.

Um dos marcos dessas reflexões foi o texto Deconstructing the map, escrito pelo geógrafo britânico Brian Harley (1932-1991), em 1989. Nesse trabalho, Harley se apoia em proposições de filósofos como Michel Foucault (1926-1984) e Jacques Derrida (1930-2004), que sustentam que mapas são dispositivos de poder e devem ser analisados tanto pelos elementos que incorporam como por aquilo que deixam de lado.

“Naquela década, ganhou força uma leitura que passou a enxergar a cartografia como uma construção ideológica atravessada por decisões políticas e estéticas. Assim, ela não apenas representa, como também produz realidades”, observa Sperling.

Outro marco dessa virada, de acordo com o geógrafo Renato Emerson Nascimento dos Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi a promulgação da Constituição de 1988, que passou a reconhecer as culturas, línguas, os costumes e as tradições de povos indígenas do país. Além disso, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1990, estabeleceu direitos de autodeterminação para comunidades tradicionais de todo o mundo. No Brasil, as duas medidas abriram caminho para que esses grupos começassem a incorporar novas formas cartográficas para representar as suas territorialidades.

Na esteira desse processo, o economista Henri Acselrad, da UFRJ, recorda que a partir dos anos 1990 um movimento significativo de demarcação e titulação de terras envolvendo comunidades e povos tradicionais emergiu em diversos países da América Latina. “Esse fenômeno esteve frequentemente associado à disseminação de práticas conhecidas como mapeamentos participativos ou cartografias sociais. Essas iniciativas implicaram uma ruptura simbólica e política com o monopólio estatal sobre a produção cartográfica”, diz Acselrad, coordenador do coletivo de pesquisa Desigualdade Ambiental, Econômica e Política daquela universidade.

Segundo o pesquisador, em vez de retratar o território com pretensões objetivas, como se os mapas fossem espelhos fiéis da realidade, essas novas formas de fazer cartografia propõem que os documentos devam incorporar os elementos que a própria comunidade considera relevantes. Entre eles, por exemplo, estão espaços considerados sagrados para comunidades indígenas e regiões de rios e lagos onde as pessoas pescam.

“Em um sentido filosófico, esse tipo de cartografia transcende a simples representação do espaço geográfico, transformando-se em um método de pesquisa que mapeia processos e conexões, especialmente visando à produção da subjetividade”, comenta a geógrafa Gisele Girardi, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Leia também: Entenda as etapas de demarcação de terras indígenas

Além desses movimentos, Santos, da UFRJ, aponta avanços tecnológicos registrados a partir da década de 1980 como outros fatores que motivaram a ampliação no uso e desenvolvimento de mapas.

“O cenário se transformou ainda mais entre os anos 1990 e 2000, com a disseminação de determinadas tecnologias. Sistemas de Informação Geográfica [SIG], dispositivos de posicionamento global [GPS], softwares de sensoriamento remoto e o livre acesso a bases de dados e imagens via internet ampliaram as possibilidades de atuação das comunidades”, reforça.

Com isso, segundo ele, a cartografia, que até então era restrita a instituições estatais e militares, passou a integrar práticas locais de planejamento e reivindicação territorial.

Nesse sentido, Santos menciona o projeto Grande Carajás, lançado pelo governo federal em 1982, que previa a construção de infraestrutura para exploração mineral na floresta amazônica, do Pará ao Maranhão. O mapa estatal elaborado para colocar a iniciativa em prática ignorava a existência de populações que viviam na região, como ribeirinhos, quilombolas e indígenas. Para questionar essas ausências, o antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), criou em 2003, em parceria com outras instituições do país, o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia.

A iniciativa, considerada pioneira no país, busca apoiar povos e comunidades tradicionais na criação de seus próprios mapas, utilizando ferramentas tecnológicas. Ao reunir registros construídos a partir da perspectiva desses grupos, o projeto pretende oferecer um retrato da ocupação territorial na região e funcionar como instrumento de fortalecimento de lutas sociais.

“Quando os povos originários e tradicionais da Amazônia foram apagados do mapa estatal no projeto Grande Carajás, eles decidiram produzir um documento alternativo como estratégia para dar visibilidade à sua existência e defender o seu território”, explica Girardi.

Inspiradas por essa experiência, outras comunidades têm criado suas próprias cartografias para contestar lacunas identificadas em mapas oficiais. O geógrafo Dorival Bonfá Neto, que hoje atua como técnico em assuntos educacionais na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), participa de algumas dessas iniciativas, acompanhando processos de autodemarcação territorial conduzidos por comunidades indígenas na região de Santarém (PA).

Um desses projetos envolveu o povo Borari, em Alter do Chão, que aguardava a demarcação de seu território pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) desde 2009. Os mapas oficiais utilizados no processo não abarcavam lugares centrais à vida da comunidade, incluindo áreas consideradas sagradas e outras no rio Tapajós utilizadas para pesca.

Entre o começo de 2024 e fevereiro de 2025, os indígenas Borari decidiram elaborar uma cartografia alternativa, por meio de apoio técnico do Núcleo de Pesquisas sobre Espaço, Política e Emancipação Social (Nepes), vinculado ao curso de geografia da Ufopa, onde Neto atuava como docente naquele ano. O projeto, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), envolveu a realização de sobrevoos com drones, mapeamentos por imagem, registros de uso e ocupação do solo, além da coleta de dados geográficos orientados por memórias e narrativas de famílias locais.

A partir dessas informações, foi elaborado um novo mapa, propondo a autodemarcação da Terra Indígena Borari de Alter do Chão (ver abaixo). O documento passou a fazer parte do processo oficial de demarcação da Funai e poderá subsidiar ações jurídicas, como demandas ao Ministério Público Federal (MPF).

“A produção dessas cartografias dá visibilidade a territórios historicamente marginalizados e fortalece a capacidade de comunidades de reconhecer, nomear e defender seus próprios espaços”, enfatiza a arquiteta e urbanista Mariana Quezado Costa Lima, que faz doutorado na Universidade Federal do Ceará (UFC). No estudo, ela investiga de que forma comunidades urbanas de Fortaleza têm usado mapas como ferramentas para defender direitos, incluindo a negociação de planos diretores, a cobrança de infraestrutura e a resistência a remoções.

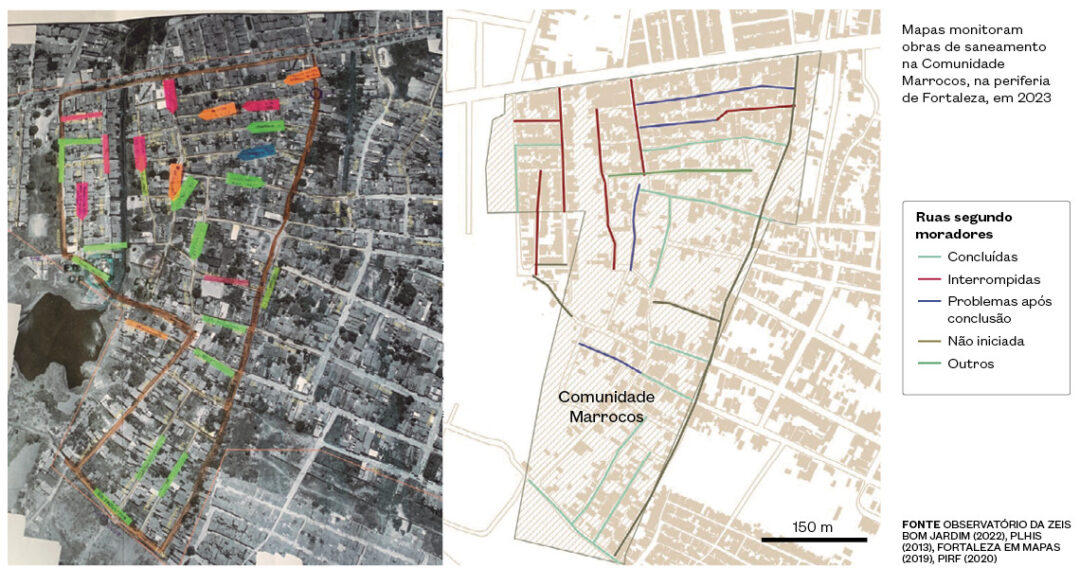

Um exemplo nesse sentido aconteceu em 2016, quando um grupo de moradores da comunidade Poço da Draga, na capital cearense, realizou um censo, incluindo variáveis como situação da moradia, escolaridade e renda da população. O resultado revelou discrepâncias com os dados oficiais. Outro exemplo citado pela pesquisadora é o uso de mapas pelo Observatório da Zeis Bom Jardim, organização de um conjunto de comunidades invisibilizadas e localizadas na periferia sudoeste de Fortaleza, para pressionar a gestão estatal a melhorar as condições de saneamento e moradia da região.

Girardi, por sua vez, comenta que o mapeamento de regiões vulneráveis se disseminou pelo país, especialmente com o uso de plataformas on-line como GoogleMaps e OpenStreetMap, sendo o Quebrada Maps uma iniciativa significativa elaborada na cidade de São Paulo desde 2015. O projeto trabalha com comunidades da periferia para criar mapas que destacam a cultura local, as histórias e os desafios enfrentados nesses espaços.

A arquiteta e urbanista Clarissa Sampaio Freitas, da UFC, explica que para realizar esse tipo de mapeamento as comunidades precisam, muitas vezes, apoiar-se em parcerias com universidades e organizações não governamentais. “Essas instituições oferecem oficinas de capacitação técnica para ensinar as pessoas a trabalhar com ferramentas para a elaboração de mapas, incluindo programas como o QGIS e o Google Earth”, comenta Freitas, ao pontuar que Fortaleza tem um dos maiores índices de assentamentos informais precários do Brasil.

Sobre iniciativas promovidas em outros países, Sperling menciona o projeto Iconoclasistas, criado em 2006 na Argentina com a proposta de articular metodologias de mapeamento colaborativo com comunidades periféricas e indígenas. Essa iniciativa oferece oficinas de formação, reúne e divulga resultados de processos de cocartografia que aliam saberes locais e acadêmicos, muitas vezes com apoio de instituições culturais e universidades públicas (ver mapas abaixo).

“No mundo, há mapeamentos feitos por skatistas que propõem repensar o direito da juventude à cidade, mapas feitos em tricô por grupos de mulheres para denunciar o descaso do poder público com inundações, plataformas com imagens on-line para combater o assédio sexual, denunciar crimes do Estado e de corporações econômicas contra populações minoritárias”, complementa Girardi.

Ela destaca que algumas dessas experiências foram compiladas no livro This is not an Atlas, publicado pelo grupo alemão Kollektiv Orangotango, em 2018.

Em relação a projetos que elaboram propostas de caráter artístico, Sperling menciona o Canal Motoboy, criado em 2006 por Antoni Abad. O artista catalão distribuiu celulares com câmeras para motoboys percorrerem espaços públicos e privados do estado de São Paulo, registrando imagens e vídeos que são publicados em um site. Ao descreverem seus registros com palavras-chave, esses profissionais colaboram para a construção de uma base de dados multimídia coletiva. “O projeto funciona como uma espécie de cartografia audiovisual da metrópole vista a partir do banco da moto, revelando percursos, ritmos e modos de vida dos motoboys”, propõe Sperling.

O pesquisador cita, ainda, o Atlas do Chão, plataforma colaborativa criada em 2020 por ele e pela arquiteta e urbanista Ana Luiza Nobre, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). A ideia é mapear pontos ligados a processos de colonização, descolonização e urbanização, permitindo que os usuários possam criar conexões entre lugares e compartilhar narrativas geográficas.

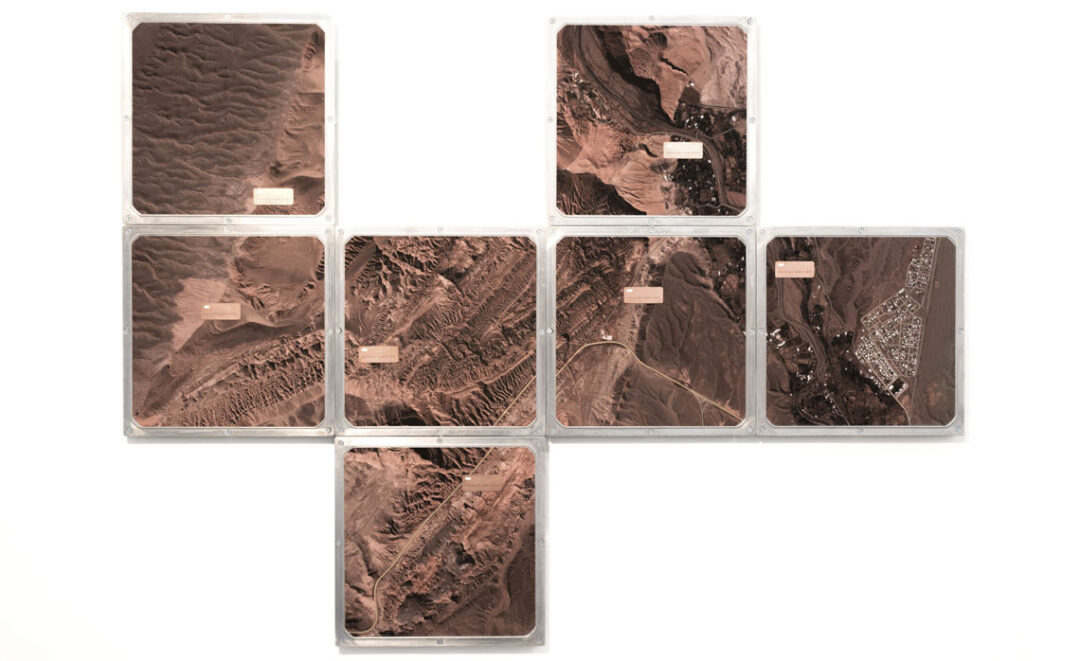

Outra iniciativa são os trabalhos do artista plástico brasileiro Marcelo Moscheta, que utiliza deslocamentos e fronteiras como matéria estética. Moscheta, que atualmente faz doutorado em arte contemporânea na Universidade de Coimbra, em Portugal, percorre trajetos mapeados por GPS e realiza coleta de dados no solo e por meio de geolocalização para criar obras que discutem “a precisão da cartografia e a falibilidade da experiência sensível”.

Um dos exemplos nesse sentido é a obra Fixos e fluxos, desenvolvida após uma residência artística realizada no deserto do Atacama, no Chile, em 2013. Em entrevista por telefone, Moscheta explicou que a obra tem como referência conceitos do geógrafo Milton Santos (1925-2001), segundo os quais os pontos fixos são representados por espaços de permanência e pela estrutura dos lugares, enquanto os fluxos são os deslocamentos que atravessam esses territórios.

Partindo dessas ideias, o artista percorreu de carro trechos do deserto chileno com o GPS ligado, gravando na tela a sua rota. Depois, buscou essas coordenadas no Google Earth, realizou capturas de tela em alta resolução e imprimiu-as sobre placas de alumínio. Em cada quadrante da imagem, ele inseriu uma chapa de cobre para criar uma composição que sobrepõe a representação algorítmica do satélite com a experiência corpórea do espaço. “Cartografia não é exatidão. É sempre uma interpretação, seja do cartógrafo, seja do artista”, sugere Moscheta.

Sperling destaca, no entanto, que se por um lado a ampliação das cartografias impulsiona processos criativos e produção de mapas comunitários, por outro, grandes empresas do mundo da tecnologia, como o Google, que assentam seus negócios em aplicativos geolocalizados, convertem os dados gerados em mercadoria. No livro recém-lançado, o pesquisador da USP investiga as implicações políticas de tecnologias contemporâneas, questionando sua suposta neutralidade. “Sensores, sistemas de georreferenciamento e bancos de dados massivos são dispositivos atravessados por relações de poder, capazes de moldar comportamentos e intensificar mecanismos de vigilância e controle com base em algoritmos”, constata.

Como exemplo dessa dinâmica, o pesquisador menciona plataformas como Airbnb, que, com o aluguel de estadias temporárias, valoriza determinados bairros. “A expansão desse tipo de locação tem intensificado processos de gentrificação, encarecendo o custo de vida e expulsando populações de áreas centrais, enquanto o turismo avança sobre espaços tradicionalmente residenciais”, comenta.

Com a proposta de elaborar um projeto cartográfico independente de tecnologias de grandes corporações, o sociólogo Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC (UFABC), desenvolveu em 2020 um mapeamento colaborativo de ações de solidariedade durante a pandemia de Covid-19. Na ocasião, ele identificou, com uma equipe de pesquisa interdisciplinar, iniciativas organizadas por associações de bairro, coletivos culturais, sindicatos e organizações não governamentais em periferias e favelas da Região Metropolitana de São Paulo. “Esses grupos buscavam suprir lacunas nas políticas públicas, oferecendo apoio material e emocional a pessoas em situação de vulnerabilidade”, comenta.

Assim, o Mapa das Práticas Colaborativas de Combate à Covid-19 foi criado em código aberto e hospedado em servidores independentes. Iniciativas como distribuição de alimentos, produção de marmitas e apoio psicológico podiam ser registradas na plataforma. “No auge da pandemia, mais de 1,8 mil iniciativas foram cadastradas no sistema”, conta o pesquisador. O projeto, no entanto, enfrentou dificuldades estruturais ao deixar de receber recursos da universidade em 2021, de forma que o mapa foi retirado do ar. “Hoje estamos tentando reconstituí-lo com a proposta de seguir difundindo ações de solidariedade. Entretanto, sem financiamento de longo prazo, iniciativas como essa não se sustentam, especialmente se pretendem funcionar sem depender de tecnologias de grandes empresas”, finaliza o sociólogo.

A reportagem acima foi publicada com o título “Cartografia ampliada” na edição impressa nº 357, de novembro de 2025.

Artigos científicos

ACSELRAD, H. e VIEGAS, R. N. Cartografía Social en Brasil y en la América Latina: Desafíos epistemológicos y metodológicos de mapeos contra-hegemónicos de los espacios y territorios. Cuadernos de Geografia. v. 30. 2021.

COSTA LIMA, M. Q. e FREITAS, C. F. S. Do mapa à mobilização: Impactos da cartografia para reivindicação de direitos na periferia de Fortaleza. Anais do XXI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Sessão Temática). Campina Grande: Realize Editora, 2025.

COSTA LIMA, M. Q. e FREITAS, C. F. S. Subvertendo Censo, museu e mapa: Narrativas insurgentes em territórios informais de Fortaleza. Anais do Quarto URBfavelas: Seminário Internacional de Urbanização de Favelas. São Paulo (SP). USP, 2024.

FROTA, N. e FREITAS, C F. S. Descolonizando o planejamento para a proteção socioambiental: uma experiência na periferia de Fortaleza, Brasil. Bitácora Urbano Territorial [S. l.], v. 34, n. 2, 2024.

GIRARDI, G. Da necessidade de retrabalhar a cartografia geográfica em novos termos. Terra Livre. [S. l.], v. 2, n. 63, 2024.

SANTOS, R. E. dos. et al. Sobre cultura e cidade: Lutas por memória e as gramáticas espaciais urbanas. Versus: Revista de Ciências Sociais Aplicadas do CCJE/UFRJ. v. 12, 2024.

Livro

SPERLING, David. Cartografias críticas: Ensaios tecnopolíticos e geopoéticos. Rio de Janeiro: Rio Books, 2025.

Relatório

FERNANDES, R. Z. (coord.). Relatório de autodemarcação da Terra Indígena Borari de Alter do Chão. Santarém, 2025.Republicar

*O conteúdo foi originalmente publicado pela Revista Pesquisa Fapesp, escrito por