Casamentos em geral atraem a atenção do público, ainda mais de personalidades famosas ou figuras públicas. Quando as circunstâncias envolvem então um homem branco, sertanista gaúcho e uma indígena de uma aldeia no Alto Xingu, num contexto histórico de 1952, é, no mínimo, peculiar.

Pode parecer até coisa cinematográfica, porém, além de ser um fato histórico, é mais um dos reforços da fetichização do indígena no Brasil, pois, há pouco mais de 70 anos, mais de 10 mil pessoas – isso mesmo -, reuniram-se para assistir ao primeiro casamento de um “civilizado” com uma indígena, como os jornais da época descreveram.

Esse foi o primeiro casamento oficial do tipo, mas a relação, diferente da visão da época, não foi um conto de fadas.

Sem falar uma única palavra de português, a indígena Diacuí Aiute Kalapalo foi retirada, na época com 19 anos, da aldeia Kalapalo, no Alto Xingu, no Mato Grosso, Estado que faz parte da Amazônia brasileira, para se casar com o funcionário público Ayres Câmara Cunha, no Rio de Janeiro. Ele também não sabia uma palavra do kalapalo, idioma de sua então futura esposa.

Afinal, quem era Diacuí?

Diacuí Aiute Kalapalo foi uma indígena pertencente ao povo Kalapalo, do tronco linguístico karib, que historicamente ocupava a região do Alto Xingu. Acredita-se que ela tenha nascido por volta do ano de 1933. Foi classificada referência de beleza, inclusive, nos padrões ocidentais da sociedade brasileira.

E quem era Ayres?

Ayres Cunha é autodescrito como um desbravador. Era gaúcho nascido em Uruguaiana e, desde jovem, viajava pelo Brasil. Por volta do fim da década de 1930, continuava suas viagens, mas como funcionário público pela Fundação Brasil Central (FBC), órgão criado em 1943 com o objetivo de planejar e implantar políticas de ocupação e expansão territorial.

O “romance”

A história do “casal”, contada na época como “um amor de conto de fadas” foi revisitada e é questionada. Apesar de Ayres ter dito que foi “amor à primeira vista”, as declarações atuais contam outra história: a indígena, na verdade, tinha medo dele.

Essa visão da história é informada pelo cineasta Takumã Kuikuro, que assina a curadoria da exposição ‘Xingu: Contatos’, em conjunto com Marina Frúgoli e Guilherme Freitas, disponível no Instituto Moreira Salles, de São Paulo.

Em entrevistas recentes, Takumã defende que a verdade era de que tudo se tratava de um casamento forçado, marcado inclusive por estupros, segundo conta seu próprio avô. Pela representatividade de sua história, Diacuí foi escolhida como uma das narrativas revisitadas na exposição.

O jornal ‘O Estado de São Paulo’, de 27 de agosto de 2000, também revisitou o momento. “Foi Uma história de amor, paixão, desavenças públicas, pompa, alegria e morte”, descrevem logo no início da matéria. Mas a publicação, na verdade, conta a história da filha do casal, Diacuí Cunha Dutra, e a versão de Ayres, descrita em seu livro ‘Entre os índios do Xingu’.

Segundo as descrições dos fatos que levaram ao popular casamento, Diacuí tinha pelo menos 13 anos quando conheceu Ayres Câmara Cunha pela primeira vez. Ele já passava dos 20 anos e estava no Xingu como funcionário do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), órgão então subordinado ao Ministério da Agricultura.

No seu livro ‘Entre os índios do Xingu’, Ayres conta que durante sua visita à aldeia Kalapalo, viu, sem querer, a indígena que estava isolada por conta de um ritual de passagem para a vida adulta e, apesar de tradicionalmente não poder ser vista ou tocada por ninguém, Ayres teve permissão do cacique para interromper seu isolamento.

Olhando por esse escopo, toda a narrativa em torno do encontro foi – propositalmente – romantizada: “Seus cabelos negros e compridos desciam-lhe até os ombros, numa graça infinita, encobrindo o talhe delicado e primoroso de sua casta nudez”. É um trecho do que descreveu o próprio Ayres, ao narrar o primeiro encontro com Diacuí. Ele ainda chegou a afirmar: “E assim, pois, concretizou-se o romance racial do homem branco, da Idade Atômica, com uma selvagenzinha, da Idade da Pedra”.

Com as investidas na relação, mesmo com o agora narrado medo da indígena, os dois ainda se encontraram algumas vezes até Ayres pedir oficialmente a mão de Diacuí em casamento ao cacique Kamátse.

O casamento entre brancos e indígenas era proibido pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que chegou a abrir um inquérito para investigar o caso, mas pela pressão causada na época acabou sendo autorizado pelo próprio ministro da Agricultura na época, João Cléofas, pasta que chefiava o SPI.

As questões legais foram sim debatidas entre políticos, juristas e mesmo os etnólogos, como Darcy Ribeiro, que era contra a união. No entanto, o empresário Assis Chateaubriand, dono do Diário de Associados e da revista ‘O Cruzeiro’, encontrou uma oportunidade naquele “momento histórico”.

Cada capítulo do “romance” passou a ser registrado. Interpretações que, à época, levavam a população distante da realidade dos fatos, a acreditar na possível “civilização” dos indígenas e não no apagamento cultural. O tema era delicado, mas reforçado pelo próprio Ayres, que discursava ser um dos que realizariam o feito de “civilizar” os indígenas.

O casamento

E a história controversa do casamento com Diacuí seguiu com todo apoio que precisava da sociedade, além de autorizada pelo cacique, alguns dizem em troca de recursos enquanto outros afirmam que sob a condição do casal morar no Alto Xingu.

Diacuí, dois irmãos e o cacique saíram da aldeia Kalapalo em um avião fretado pelo empresário Chateaubriand e foram recebidos no Rio de Janeiro com grande euforia por dezenas de pessoas curiosas.

A jovem indígena recebeu então corte de cabelo e maquiagem em um salão de luxo, além de ser vestida com roupas, sapatos e colares da moda dos anos 50. Seus traços indígenas foram completamente apagados e ela então foi “aceita” socialmente.

O ‘Cruzeiro’ acompanhou e fotografou todo o processo, e chegou a dizer que os traços do jovem indígena ganharam “refinamento” e que sua transformação a fazia parecer com as “grã-finas de Copacabana”.

Diacuí foi apresentada a famosos, damas da sociedade, visitou políticos e tornou-se foco até mesmo de jornalistas norte-americanos, como da revista ‘Time’, que comparou sua história com a de Pocahontas (indígena norte-americana que teve “romance” com um colonizador).

Após tanto burburinho, em 29 de dezembro de 1952, data marcada para o casamento, mais de 10 mil pessoas lotaram a Igreja da Candelária. A noiva foi conduzida entre a multidão pelo próprio empresário Assis Chateaubriand. Entrou “assustada feito um passarinho na multidão”, como narrou o jornal ‘O Estado de São Paulo’.

Não bastasse toda a situação em si, a história do casamento ainda narra outros fatos como o momento em que ela teve partes de sua anágua arrancadas por pessoas que acompanhavam a cerimônia. Tudo porque queriam tocar na jovem indígena, como se fosse um objeto, de tão “objetificada” que se tornou.

Fato retratado por outros jornais como o ‘Radical’ que acusava o sertanista de explorados e dava título à notícia do casamento como “Crime consumado”. O ‘Radical’ ainda reforçava a ideia de que com essa união, Ayres iria transformar a aldeia indígena em fazenda e tornar os indígenas seus “escravos”.

Após o casamento

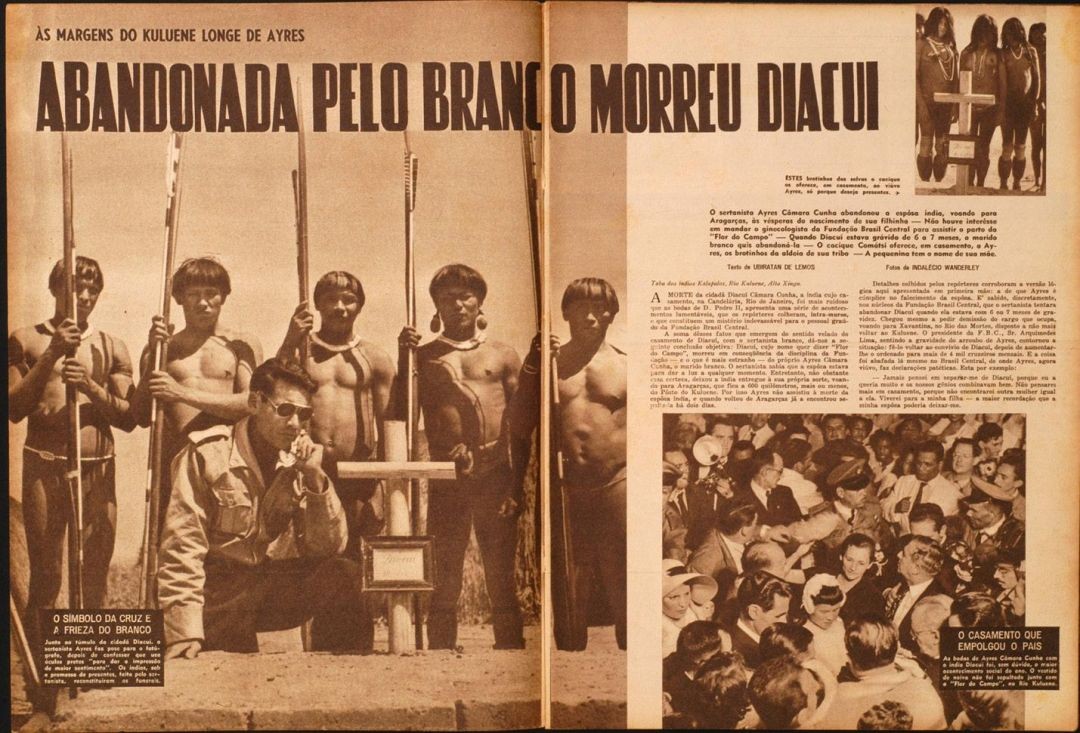

Depois de tanta mídia em torno da ocasião da primeira união entre indígena e “civilizado”, a vida de Diacuí não ficou melhor. Um ano depois do casamento, em 1953, ela já estava grávida, mas sozinha em uma casa construída próximo à aldeia. Ayres havia viajado a trabalho, deixando ela em um momento crítico: as vésperas do parto.

Na aldeia não havia médicos, nem parteiras, nem remédio e com um parto difícil, prematuro (oito meses) e desassistido, Diacuí morreu com uma hemorragia. Deixou a filha, que passou a ser chamada de “Diacuizinha”.

Quando Ayres retornou, descobriu que a esposa estava morta, mas sua filha havia sobrevivido e levou-a da aldeia Kalapalo para ser criada pela família paterna, no interior do Rio Grande do Sul. “Diacuizinha” foi criada na cidade e declarou nos anos 2000 que “detestar a selva”. “Não puxei meus parentes”, afirmou.

Reflexões

As notícias de sua morte não tiveram a mesma repercussão que a de seu casamento. E a história de Diacuí passu a ser considerada um reflexo de um processo de apagamento da cultura indígena no Brasil.

Nas exposição ‘Xingu: Contatos’ essa e outras histórias são chamadas para um novo debate. Como era o retrato que fotógrafos e cinegrafistas “brancos” ao longo dos séculos 19 e 20 descreviam os povos indígenas? De acordo com os curadores, a ideia é revisitar esses registros “de forma mais crítica” e questionar quais estereótipos foram criados desde então.

É o ato de repensar uma dívida que a sociedade brasileira sempre teve desde a colonização até os dias atuais com a intensa invasão de terras indígenas, desmatamento, garimpo ilegal e genocídio dos povos originários. Quantas “Diacuís” – dadas as devidas proporções – existem nos dias atuais?

Fontes

Material documentado pelo Instituto Socioambiental

Estupro e união forçada: o caso de Diacuí, primeira indígena a se casar com um branco no Brasil