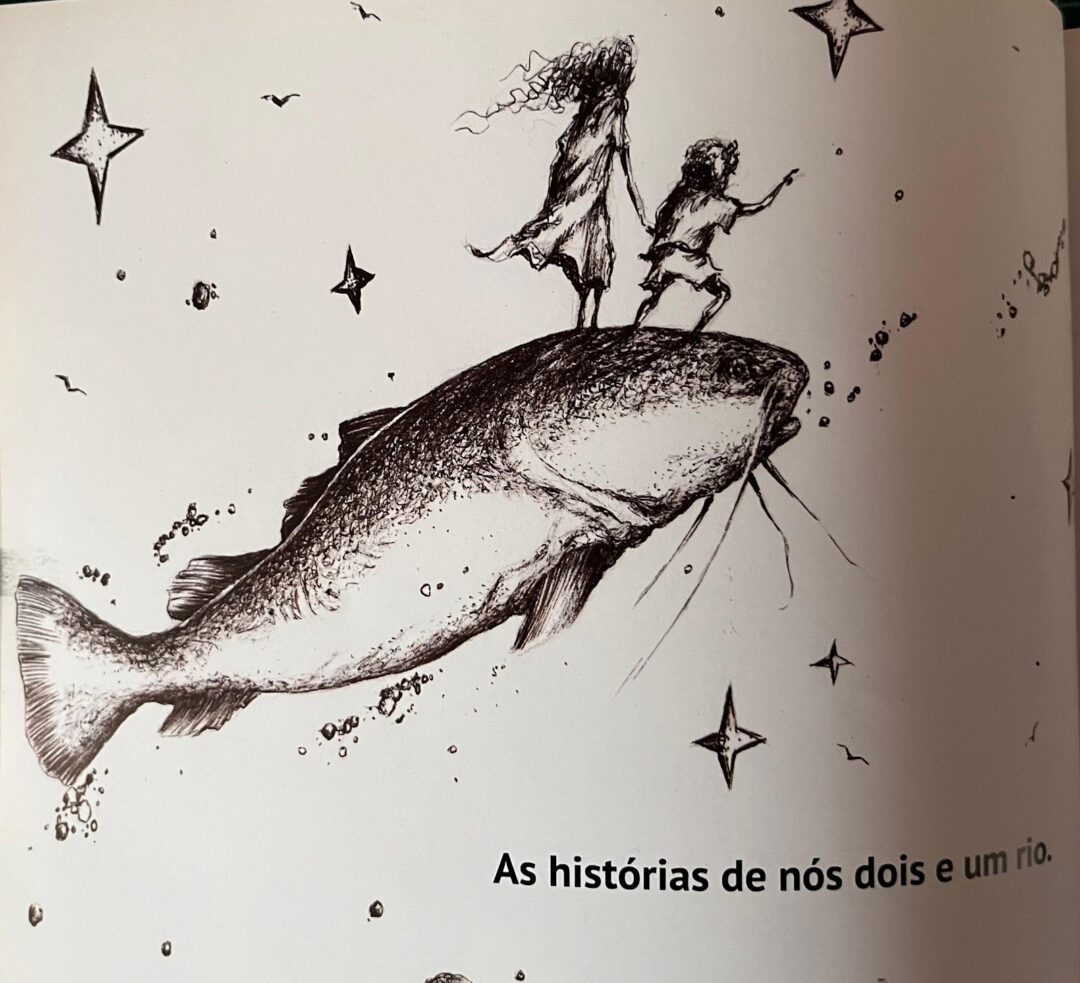

Ilustração de Maciste Costa para o livro “A história das crianças que plantaram um rio”, de Daniel da Rocha Leite.

Em julho do ano passado, visitei Alter do Chão pela primeira vez. Até então, só tinha escutado sobre o paraíso que havia aqui do lado, terra onde botos disputam a vitória em um festival belíssimo e o carimbó dá o ritmo da vida das pessoas que ali moram. Quem visita Alter realmente encontra tudo isso, mas há ali uma vila do tamanho de um universo.

Leia também: Quinta do Mestre e o ato sagrado de contar histórias

Ouvir sobre a luta incessante dos moradores – em grande parte, indígenas Borari – contra empreendimentos estrangeiros que ameaçam a estabilidade do lugar, inclusive do maior aquífero de água doce do mundo, é ser testemunha de uma luta épica. A descrença de quem não entende o papel dos povos indígenas na defesa da natureza cai por terra em Alter do Chão, o que talvez seja o maior poder daquele lugar.

Dentre os pequenos e diversos momentos especiais que tive naquela orla, um em especial me ficou na mente: um casal de idosos, daqueles que a gente vê em filme mesmo, presenciava um pôr do sol também cinematográfico, provavelmente fazendo juras de amor à vista da Ilha do Amor.

Tive uma certeza: aquele casal dividia sua história com o rio, assim como todas as pessoas que tiram sustento de suas margens, cada catraieiro, cada pescador, cada cozinheiro, cada pessoa que tece Alter do Chão com fios de água. Naquele momento, percebi que eu e meus amores também tivemos, assim, nossa história enredada nos contos daquela correnteza.

Na época, eu não sabia, mas no mês seguinte seria assinado pelo Governo Federal o Decreto nº 12600, que prevê a privatização e a dragagem dos rios Madeira, Tocantins e do próprio Tapajós, que dá as margens de Alter do Chão. A medida é a mais nova declaração de apoio do governo ao agronegócio, que procura assumir o acesso concedido por esses rios para viabilizar o escoamento da produção de soja, milho e outras coisas que os estrangeiros compram dos barões do agro, mas faltam na mesa dos brasileiros.

No momento em que escrevo este texto, passam de quinze os dias em que os indígenas da região se mobilizam pela revogação do decreto, que foi apenas suspenso no dia 6 de fevereiro. O decreto não respeitou o direito constitucional dos povos indígenas de serem ouvidos acerca do impacto que tais empreendimentos causam em suas terras ancestrais, escrevendo mais um capítulo na longa história de negligência do Estado não apenas com os povos indígenas, mas contra o solo.

“Nós estamos em guerra” – declara Ailton Krenak. – “Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é pra gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum”.

A afirmação do filósofo indígena não é tão chocante quanto um dia pareceu: dragar um rio é atentar não apenas contra sua vida – sim, porque estamos falando de um organismo vivo – mas de todos cuja história atravessa suas águas, em especial os povos indígenas.

Contudo, esse atentado contra o rio Tapajós não é menos do que um ato de guerra contra a própria Vida.

Krenak já havia profetizado que a COP 30 não traria um legado positivo para a Amazônia. Sediada no próprio Estado que hoje tenta sufocar o rio Tapajós e seus irmãos, a conferência escreveu suas promessas no vento. Ao contrário do que o leitor possa pensar, essa história não é separada da de nenhum de nós: somos todos afluentes dessa desgraça, pois embora suspenso, o decreto não fora revogado, e não seria a primeira vez que um desastre ambiental se deu por conta de uma manobra burocrática dessa natureza.

Não tenho vocabulário para fazer um negacionista entender como isso afeta toda a humanidade, e a luta solitária dos povos do Tapajós escancara uma verdade acerca da defesa da natureza contra grandes empreendimentos: não há raiva o bastante, não há revolta o bastante.

A Krenak, no entanto, não faltam palavras. Em “Futuro Ancestral”, ele nos conta a história de como o rio Watu resistiu às investidas contra esses inimigos sem rosto, mas com CNPJ:

“Quando penso no movimento do Watu, percebo sua potência: um corpo d’água de superfície que, ao sofrer uma agressão, teve a capacidade de mergulhar na terra em busca dos lençóis freáticos profundos e refazer sua trajetória. Assim, ele nos ensina a evitar um dano maior. No tal capitaloceno que estamos experimentando não restará nenhum lugar da Terra que não seja como o corpo desse rio, assolado pela lama. Ela alcançará todos os recantos do planeta, assim como os polímeros e os microplásticos alcançam a barriga de cada peixe no oceano […]. Achei isso escandaloso, mas não podemos nos render à narrativa de mundo que tem nos assombrado, porque ela serve para nos fazer desistir dos nossos sonhos, e dentro dos nossos sonhos estão as memórias da Terra e de nossos ancestrais”.

📲 Confira o canal do Portal Amazônia no WhatsApp

Mais uma vez, as mentalidades indígenas dão ao mundo globalizado não apenas um alerta, mas também um curso de ação: precisamos mergulhar para resgatar possibilidades de mundos possíveis. Não ouvi-los, que é prática conhecida na sociedade brasileira, não trouxe sonhos, mas verdadeiros pesadelos: Brumadinho, Mariana, Belo Monte, Balbina, e diversos outros episódios que tiram o sono apenas enquanto são manchetes, não enquanto podem ser prevenidos.

No entanto, um tipo muito específico de milagre acontece quando essas vozes são de fato ouvidas. No mesmo texto, Krenak responde aos que defendem tais atentados contra a vida como única forma de desenvolvimento econômico. Ele traz a ideia de “envolvimento”, perdida quando o ser humano decidiu se separar da natureza para poder explorá-la com a consciência leve.

Envolver-se é misturar-se, é também ser envolvido, é fazer parte. É mergulhar na água que se quer dragar e pisar no solo que se quer asfaltar, é lembrar que ninguém é imagem e semelhança de Deus para como Ele se comportar. A terra não pertence a nós mais do que pertencemos a ela. Somos também criatura, somos também natureza. Violá-la é violar a nós mesmos, é atentar contra toda a beleza e vida que pulsa sob nossos pés.

Quando penso em envolvimento, penso no texto de Daniel da Rocha Leite e nas imagens de Maciste Costa, reunidos na obra “A história das crianças que plantaram um rio” (2013). Se precisamos de histórias para adiar o fim do mundo, nessas páginas eu vejo uma capaz de criar um universo inteiro.

Enquanto discutimos sobre dragar um rio, Leite e Costa falam sobre plantar um, em uma narrativa que celebra o poder da comunidade e da infância e a crença ingênua – quase infantil – necessária para que sonhos mudem o mundo. Sinto falta de narrativas assim, que misturem tão bem as infinitas possibilidades do sonho como caminho para criarmos uma realidade possível, bem-vivida, uma vez que, envolvidos não pela terra, mas pelos delírios de grandeza ilusória fomentados pelo mundo do capital, esquecemos que nem todo o dinheiro do mundo compra água numa terra devastada.

Se precisamos contar mais histórias para que o mundo siga existindo, quero me juntar a essas crianças e aprender a plantar rios, a criar cursos d’água com minhas próprias mãos, e quero isso não por conta de algum futuro utópico, mas para que eu mesmo possa bebê-la em uma realidade em que a crise hídrica expõe o óbvio: água é um recurso mais precioso que qualquer barra de ouro.

Podemos viver sem o ouro, mas não sem a água que sustenta a vida. Eis a moral desta história.

Sobre o autor

Jan Santos é autor de contos e novelas, especialmente do gênero Fantasia. Mestre em Literatura pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e com graduações em Língua Portuguesa e Inglesa, é um dos membros fundadores do Coletivo Visagem de Escritores e Ilustradores de Fantasia e Ficção Científica, além de vencedor de duas edições dos prêmios Manaus de Conexões Culturais (2017-2019) e Edital Thiago de Mello (2022).

*O conteúdo é de responsabilidade do colunista