Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Por Walace SO*

Um dos momentos mais marcantes e simbólicos do terceiro mandato do presidente Lula foi seu discurso na COP27 (Conferência das Partes das Nações Unidas sobre mudanças Climáticas) no Egito no final de 2022. Diferente do antecessor, que ignorou completamente essa pauta, antes mesmo dele assumir a presidência foi convidado para o evento onde discursou sobre a Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática.

O discurso foi o primeiro do evento, levando assim a esperança de zerar o desmatamento na Amazônia, recuperar a credibilidade e protagonismo do Brasil em relação ao tema que fora perdido (e outros), reivindicar a COP30 em 2025 no Brasil e liderar os nove países que compõe a Amazônia Internacional: Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana Venezuelana, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Lembrando que aproximadamente 60% da Amazônia pertence ao território Brasileiro.

Após o discurso a retomada do protagonismo do Brasil em relação ao tema ficou marcada, novas perspectivas e cobranças foram feitas no discurso para a comunidade internacional, principalmente a Europeia. E alguns efeitos foram imediatos, como o aceno da Alemanha e Dinamarca para a liberação do Fundo Amazônia que estava congelado por causa do governo anterior, que é de suma importância para projetos na região. Nesse momento, acredito mais em Marina Silva, uma seringueira, guerreira e atual ministra do Meio Ambiente e em toda sua história de luta pela nossa região.

Contudo, um imbróglio logo se fez com a perspectiva de exploração de petróleo pelo Brasil na Bacia da Foz do Amazonas. E não é por acaso que o debate está acirrado, quando falamos em Amazonas. Ainda não temos a consciência da importância da região para o planeta e para o próprio país, e tudo que está relacionado a nós é gigantesco. Para o nosso leitor ter uma pequena noção da nossa importância, o Rio Amazonas despeja 200 milhões de litros de água doce no oceano por segundo. O que equivale a 17% do total mundial de água continental e sedimentos em suspensão para todos os oceanos. Já imaginaram o impacto disso?

Em relação ao Brasil, a Costa Amazônica abriga 80% dos manguezais do nosso país, que são responsáveis para a preservação da biodiversidade e sustentabilidade da indústria pesqueira. Os recifes da região são o habitat de mais 90 espécies de peixes que sustentam as economias locais pela costa brasileira. E primordialmente esses ecossistemas ainda são responsáveis em sua contribuição do balanço de gás carbônico, que é de suma importância e responsável por frear o aquecimento global.

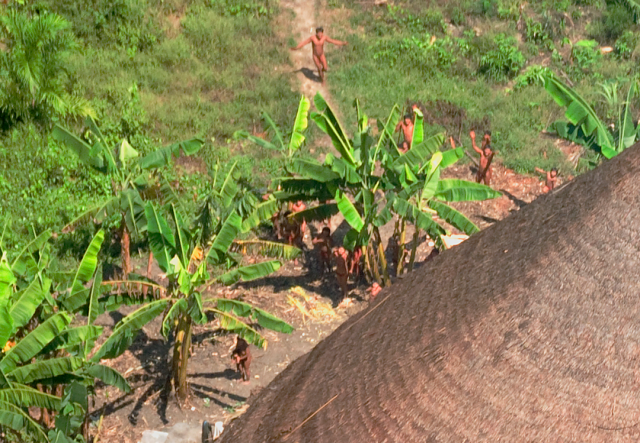

A desculpa de progresso e desenvolvimento, é só uma desculpa, esquecendo o debate e a necessidade de um novo projeto real de desenvolvimento sustentável para a região, que leve em consideração nossas características, potencialidades, nosso povo ribeirinho, quilombola, povos originários, nossa cultura e toda nossa riqueza. E temos trágicos exemplos de exploração que não trouxeram riquezas apesar de suas promessas, o que sobrou para nossa região? Vamos lembrar de Serra Pelada e as mais de 40 mil toneladas de ouro retiradas de lá, quem enriqueceu? A Companhia Vale do Rio Doce que recebeu uma indenização de 59 milhões de reais, por deter os direitos de exploração. Qual foi a sua herança? Para a região, nenhuma que boa herança. Quais os efeitos ambientais e sociais para a região? Catástrofe ambiental, pobreza na região com total esquecimento e desigualdade social.

A nossa riqueza está em alternativas de arranjos produtivos sustentáveis devidamente ligados ao século XXI, e não exploratórios antiquados. Alinhados ao respeito da a nossa cultura ribeirinha, quilombola, dos povos originários, da floresta e de todos nós da região e do planeta. Se o discurso do presidente foi verdadeiro, se o papel brasileiro de liderança dos países da Pan Amazônia será nosso, devemos seguir os exemplos do povo e dos governos da Colômbia e Equador, que já se recusaram a exploração de petróleo na Amazônia.

Devemos lembrar que temos capital humano e podemos nos associar com o capital humano internacional, além de reivindicar que a comunidade internacional participe na manutenção. Pois, os países desenvolvidos têm suas responsabilidades históricas da exploração das Américas e da África, muito foi retirado daqui e nada nos foi dado em troca nem monetariamente, nem em respeito ou solidariedade. E estamos chegando ao ponto do não retorno, depois não haverá volta e todos seremos responsáveis. Talvez a ambição dos políticos junto a determinados grupos e nosso silêncio como cidadãos seja julgado como os maiores cúmplices do que está por vir.

Nós somos a Amazônia, ela é nossa e somos responsáveis por ela, temos que assumir essa posição de protagonistas, debater, reivindicar e lutar por ela. E não esqueçamos nosso poeta Thiago de Mello, “quem sabe onde quer chegar escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar”. BORA REFLETIR meu povo.

Sobre o autor

Walace Soares de Oliveira é cientista social pela UEL/PR, mestre em educação pela UEL/PR e doutor em ciência da informação pela USP/SP, professor de sociologia do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

*O conteúdo é de responsabilidade do colunista