Navio a vapor “Pará e Amazonas”. Foto: Reprodução/ Facebook Amadeu Hermes

Na madrugada do dia 8 de julho de 1870, um dos maiores desastres fluviais da história da região Norte marcou tragicamente os rios amazônicos. A colisão entre os vapores Purus e Arary, nas proximidades do Lago do Rei, resultou em mais de 100 mortos e cerca de 73 sobreviventes, entre eles crianças, mulheres e trabalhadores da região. O evento marcou a memória da região e expôs as fragilidades da navegação na Amazônia do século XIX.

📲 Confira o canal do Portal Amazônia no WhatsApp

O vapor Purus, da companhia Fluvial Do Alto Amazonas, zarpou de Manaus (AM) na noite do dia 7 de julho de 1872, com 204 pessoas a bordo e os porões abarrotados de mercadorias. Comandado pelo português Joaquim Corrêa de Brito, o navio seguia em direção ao alto rio Madeira, após uma viagem anterior já marcada por incidentes e tensão. Ao mesmo tempo, o vapor Arary, pertencente à Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas (do Barão de Mauá), subia o rio rumo à capital amazonense, com 228 passageiros.

Ambos operavam rotas regulares entre Belém (PA) e Manaus, transportando passageiros e mercadorias, especialmente borracha, que naquela década movimentava intensamente o comércio da região.

Conforme narra o historiador e artista Moacir Andrade no livro ‘História, costumes e tragédias dos barcos do Amazonas’, as lojas de Manaus estavam agitadas na véspera da partida do Purus, com famílias comprando objetos e mantimentos para seus parentes nos seringais do alto rio Madeira.

Leia também: Livro lançado em Santarém conta histórias de naufrágios na Amazônia

O acidente

De acordo com o relato de Francisco Bernardino de Souza, em seu livro ‘Lembranças e Curiosidades do Vale do Amazonas’, o Purus seguia sua rota normalmente na noite do dia 7 de julho, quando, por volta das 2h15 da manhã, colidiu com o vapor Arary, que viajava de Belém rumo a Manaus.

A curva fechada do rio, somada à escuridão da noite e à forte correnteza, impediu que os dois navios se avistassem a tempo, causando um choque violento.

Os vapores navegavam pela mesma margem, em sentidos contrários, quando o Purus, comandado naquela hora por um prático embriagado, fez uma manobra errada e colidiu frontalmente com o Arary. O choque foi tão devastador que a proa do Arary penetrou o casco do Purus, dobrando-o quase ao meio.

A cena foi descrita com horror: “Os gritos de terror dos que se achavam no Arary, confundiam-se com o gemer dos moribundos, com o estertor dos que se debatiam esmagados, com os gritos pungentes de soccorro que soltavam os do Purús”, declarou Souza em seu livro.

Segundo relatos no livro de Moacir Andrade, o Arary “entrou sobre o Purus como se fosse parti-lo ao meio”. O desespero foi tão grande que passageiros foram lançados ao rio, onde muitos se afogaram ou foram atingidos por fragmentos do navio, e outros ainda, tragicamente, foram devorados por jacarés que infestavam a região.

As caldeiras do Purus explodiram após a colisão, acelerando o naufrágio e provocando ainda mais mortes. Além disso, a forte correnteza impediu que muitos alcançassem a margem, e os poucos botes lançados do Arary conseguiram resgatar sobreviventes, entre eles, 13 pessoas salvas pelo pescador Cirillo, que chegou ao local com sua canoa em meio ao caos.

Além disso, as mercadorias atrapalham a movimentação dos tripulantes e depois de muito caos entre os passageiros dos navios, o Purus afundou e os mortos foram encontrados flutuando nas margens do rio.

Leia também: A tragédia do Navio Paes de Carvalho

Chegada a Manaus

De acordo com Moacir Andrade, o navio Arary chegou a Manaus ao meio-dia do dia 8 de julho, com sobreviventes, feridos e mortos. A notícia do naufrágio se espalhou rapidamente pela cidade, provocando pânico e fazendo com que multidões invadissem o porto em busca de parentes.

O governo provincial enviou embarcações para buscar os possíveis sobreviventes. No entanto, nenhum novo corpo foi encontrado nos dias seguintes, apenas fragmentos do navio e alguns pertences pessoais boiando pelo rio.

Depoimentos colhidos pelas autoridades da província apontaram grave negligência por parte da tripulação do Purus. O tripulante Antônio da Silva Lacerda, responsável pelo leme, afirmou que o prático Madeira, mesmo advertido sobre o risco da rota, insistiu na direção imprudente.

Além disso, ambos os práticos, segundo ele, estavam alcoolizados, e não havia nenhum oficial de comando no passadiço no momento do choque, o mestre dormia no convés inferior.

Leia também: Porto de Manaus: a construção que transformou o Amazonas

Repercussão do acidente

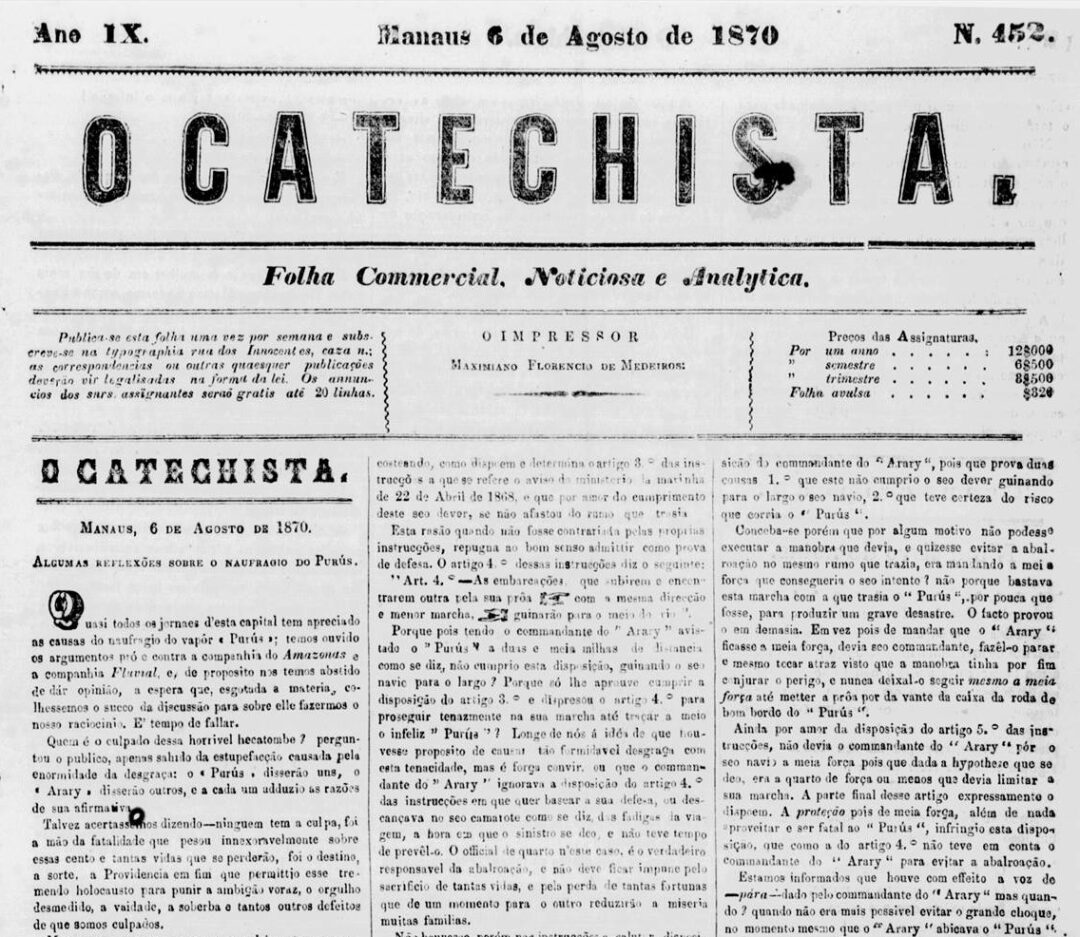

Uma reportagem de investigação publicada no jornal ‘O Catechista’, em 6 de agosto de 1870, questionava duramente a narrativa oficial e a ausência de responsabilização dos envolvidos. Além disso, o periódico criticava a falta de uma apuração séria e cobrava explicações claras das autoridades e da própria companhia de navegação, criticando severamente a ausência de responsabilização e o excesso de ‘hipóteses vagas’ e ‘versões contraditórias’ circulando entre a população e nos jornais locais.

Segundo ‘O Catechista’, o Purus navegava de forma imprudente, enfrentando correntezas e obstáculos perigosos ao tentar cortar caminho pela rota do rio Arary, uma escolha considerada ‘injustificável’ dadas as advertências anteriores.

A matéria expressava ainda o sentimento de luto coletivo e revolta que tomava conta da população: “Não basta lamentar os mortos; é preciso aprender com os erros, rever instruções, treinar melhor os tripulantes e garantir que tragédias como essa não voltem a acontecer”.

Uma terceira versão, publicada posteriormente em reportagem do jornal ‘A Crítica’, tenta reunir elementos de todas as fontes e oferecer uma síntese mais próxima dos fatos. O texto narra que, por volta das 11 horas da noite do dia 7 de julho, o navio começou a apresentar problemas estruturais, provavelmente uma fissura no casco ou falha na caldeira, o que teria acelerado seu naufrágio.

Estima-se que 135 pessoas tenham morrido, e a figura do imediato João da Mata Fleury é lembrada com heroísmo, pois morreu ao lado da caixa do leme, mostrando-se fiel ao dever até o fim.

*Por Rebeca Almeida, estagiária sob supervisão de Clarissa Bacellar. Os jornais utilizados como referência foram disponibilizados pelo Centro de Documentação e Memória da Amazônia e pela Biblioteca Pública do Amazonas.