Castanha-do-Brasil, noz amazônica, tocari e tururi. São muitos os nomes da árvore e semente que conhecemos em geral como castanha-do-pará. Desde a chegada dos europeus à América do Sul, a árvore da família botânica Lecythidaceae, nativa da floresta amazônica, é mencionada e descrita em relatos de viajantes, religiosos e naturalistas.

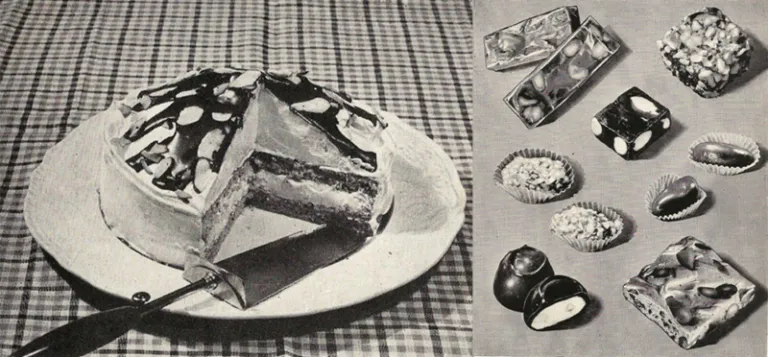

Apreciadas pelo seu sabor, as amêndoas são utilizadas tanto na culinária em geral, em especial no acompanhamento de doces, como pelo setor de cosméticos, que utiliza o óleo obtido da castanha para a fabricação de xampus, condicionadores e sabonetes. Além dos usos comerciais, pesquisas na área da saúde apontam que substâncias presentes na castanha-do-pará podem retardar o envelhecimento e até ajudar a prevenir alguns tipos de câncer.

Com base na tese de doutorado ‘Do extrativismo à domesticação: as possibilidades da castanha-do-pará’, defendida no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, surgiu o livro ‘A Castanha do Pará na Amazônia‘, publicado pela Paco Editorial.

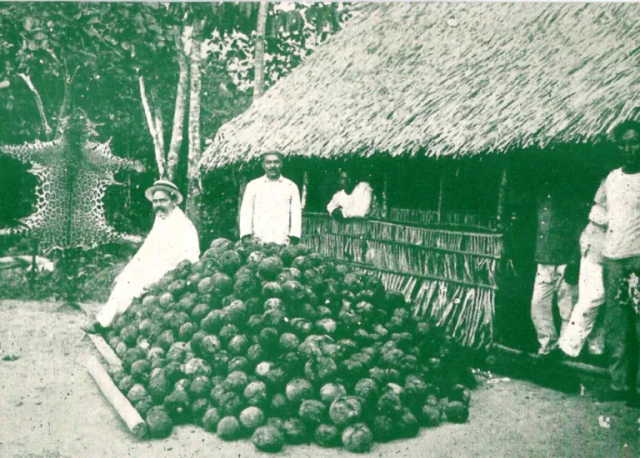

O trabalho, que tem como foco a história econômica da árvore e sua semente famosa, foi inédito em sua abordagem. Na obra, o historiador José Jonas Almeida revela em etapas como a produção de castanha-do-pará representou uma das mais importantes atividades da Amazônia e um recurso natural fundamental para a sobrevivência das populações tradicionais daquela região.

Já durante sua pesquisa de mestrado, Almeida se aproximou do tema, tendo como objeto de estudo Marabá, localizada no sul do Pará. No passado, a cidade foi a maior produtora de castanhas do mundo. O interesse específico pela semente surgiu quando o pesquisador investigou a economia da cidade durante o período da ditadura militar brasileira.

Partindo de viagens feitas para a região, o historiador reuniu um conjunto de documentos de fontes oficiais, matérias de jornais, livros de viajantes, estudos botânicos e informações obtidas tanto da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) quanto de bibliotecas internacionais, como a Biblioteca do Congresso, localizada em Washington, nos EUA.

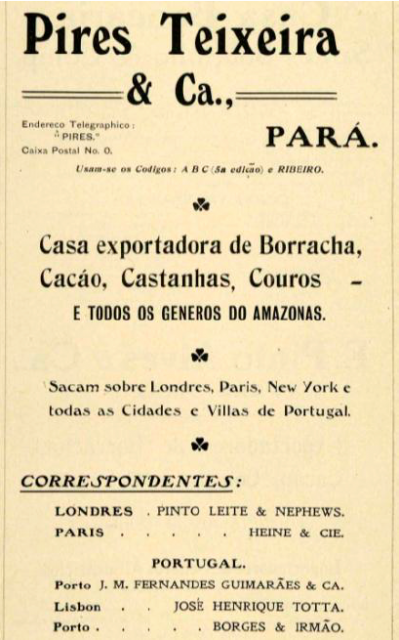

De acordo com sua análise, a atividade ao redor da castanha-do-pará “garantiu a manutenção da economia de alguns municípios na primeira metade do século 20, entre eles Marabá, tendo movimentado um comércio ativo”, afirma.

Da Amazônia para o mundo

A estrutura da tese e, posteriormente, do livro foi sendo construída ao longo dos anos de doutorado. “Primeiro pesquisei a história da castanha, como ela foi descoberta pelos portugueses no período colonial e pelos espanhóis, que relataram encontros nas regiões amazônicas que hoje são a Bolívia e o Peru”, descreve Almeida.

A partir daí, investigando principalmente o material da Embrapa, o historiador desvendou os mistérios sobre como aconteceu o chamado processo de domesticação da planta. “Visitei em Manaus, por exemplo, uma fazenda que planta e produz castanha-do-pará. Originalmente, ela era extraída da floresta amazônica”, relembra ele.

Em seguida, Almeida se concentrou em entender o aproveitamento da amêndoa, seu uso para a alimentação e a decorrente domesticação.

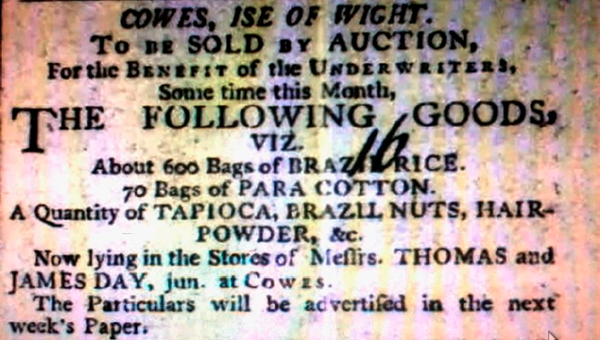

“Descobri que ela é conhecida no exterior há mais tempo do que eu imaginava”,

aponta ele, ao explicar que, desde o final do século 18, os ingleses já estavam consumindo a castanha por meio de importações portuguesas.

“Encontrei anúncios de jornais na Inglaterra que já divulgavam castanha-do-pará, tapioca e arroz do Pará”, comenta.

Apelidada de brazil nut pelos ingleses, a planta foi alvo de planos mercantis ousados por parte dos europeus. Os ingleses, que já tinham levado a seringueira da Amazônia para a Malásia para plantá-la, quebrando assim a economia brasileira da borracha, tentaram fazer algo similar com a castanha-do-pará.

Sementes foram enviadas para a Jamaica, para Trinidad, em seguida para o jardim botânico inglês e de lá para a Ásia. As tentativas de plantio aconteceram no Sri Lanka, na Malásia e até mesmo na Austrália, “mas não deu resultado em termos comerciais”, afirma o historiador ao explicar que, para ser produzida em grande escala, a planta precisa de insetos polinizadores, um gênero específico de abelhas, por exemplo.

Gênero que só existe na Amazônia e que precisa estar perto da floresta para fazer a polinização. “Ou seja, dependia de um ecossistema específico”, sumariza.

Alimentado prioritariamente pelas exportações brasileiras, o mercado europeu foi acompanhado pelo surgimento de uma demanda dos Estados Unidos, país no qual a amêndoa foi popularizada no começo do século 19.

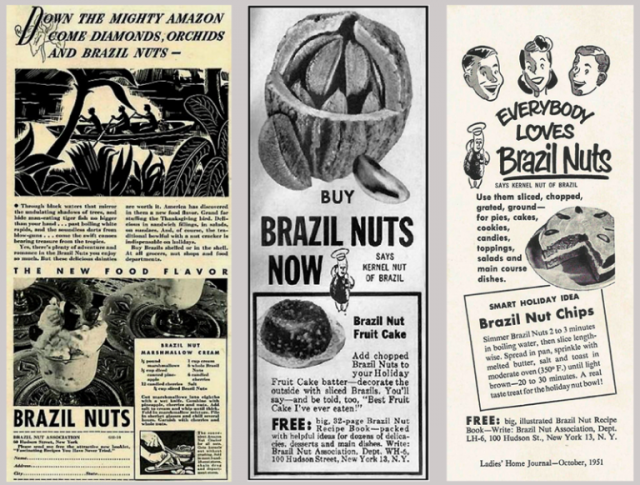

“Nos EUA, existiu uma sociedade importadora de castanha, a Brazil Nut Association“, conta Almeida. Criado em 1933, o grupo comprava, distribuía e cuidava das propagandas em grandes veículos de imprensa, dentre eles, a famosa revista Life.

Mas e no Brasil?

De acordo com o especialista, o mercado brasileiro para a castanha-do-pará sempre foi muito reduzido. “Essas amêndoas de forma geral (avelã, castanha, noz), são amêndoas mais consumidas nas regiões de clima temperado. Por isso o êxito na Europa e nos EUA”, afirma ele.

Culturalmente, elas completam um conjunto de amêndoas que são consumidas em grandes feriados, sobretudo no segundo semestre de cada ano. No mercado interno, sem essa demanda, a castanha-do-pará permaneceu cara, em especial por causa de seu transporte.

Entretanto, houve tentativas pontuais de ampliar o consumo entre os brasileiros.

“Há um tempo atrás, no século 19, no livro O Cozinheiro Nacional (reeditado recentemente), havia muitas receitas com castanha-do-pará para sopas, frango e até pombos, mas hoje realmente temos muito pouca procura no Brasil”,

comenta.

Vale lembrar que há pouco mais de 80 anos, a população brasileira era em grande parte desnutrida, por isso os nutrólogos da época recomendavam castanhas para crianças e mães amamentando, por exemplo.

Ainda assim, o mercado interno da castanha-do-pará atualmente representa cerca de 2% do total que é produzido, sendo concentrado prioritariamente para exportação.

Perda de mercado

Durante a elaboração da tese (publicada em 2017), Almeida procurou entender uma das grandes mudanças no mercado de exportação da castanha que deixou o Brasil no segundo lugar como um dos maiores produtores, perdendo a primeira posição para a Bolívia, com o Peru crescendo como o terceiro maior exportador.

“O interessante é que na Bolívia é basicamente extrativismo, eles ainda não plantam”, conta o historiador ao relatar que o plantio, também chamado de cultivo racional, é uma iniciativa relativamente nova até mesmo no Brasil.

“Existe uma fazenda que foi implantada por um empresário de São Paulo, Sérgio Vergueiro – tataraneto do senador Vergueiro, primeiro fazendeiro que trouxe imigrantes para o Brasil -, que se beneficiou na época dos incentivos fiscais que o governo concedeu para quem fosse investir na Amazônia”, descreve ele.

Adquirindo uma terra a 200 quilômetros de Manaus, em Itacoatiara, Vergueiro tinha como objetivo principal a criação de gado: “Mas ao derrubar a mata para formar pastagem, a vegetação natural nascia de novo e destruía o pasto, o que inviabilizou a criação”.

Somente nos anos 1980, quando técnicos da Embrapa sugeriram o plantio da castanha, a fazenda descobriu sua principal vocação econômica e alimentou um mercado que não tinha grandes concorrentes. “Hoje ela produz pupunha também e, ao que se sabe, é a maior produção em fazenda de castanhas que existe”, afirma Almeida.

Apesar do volume de produção da castanha não ser grande, os exportadores brasileiros a beneficiam, um processo que envolve tirar a casca ao redor das sementes, deixando apenas as amêndoas, para vendê-las enlatadas.

Risco de contaminação

Além do atraso no que se refere à melhoria de técnicas de extração e cultivo, a exportação de castanha-do-pará envolve outros cuidados que o Brasil demorou a tomar. “Países europeus e os EUA fazem uma restrição no que se refere à contaminação por aflatoxina”, explica Almeida.

A substância é produzida por alguns tipos de fungos e eventualmente encontrada em produtos agrícolas estocados. Quando consumida em grande quantidade pelo organismo humano, é considerada cancerígena, o que levou importadores a controlarem melhor o teor da substância em toda a castanha recebida.

“A castanha com casca é mais propensa a ter problemas de contaminação e estragar por causa da umidade. A beneficiada tem uma possibilidade menor porque já foi retirada a casca e feito todo um processo”, esclarece ele. Até a década de 1980, a maior parte das exportações do Brasil não era beneficiada e isso gerou problemas. Em 2003, o Brasil teve um carregamento devolvido por parte da União Europeia. Já a produção boliviana é toda beneficiada, o que certamente ajudou a Bolívia a dominar o mercado.

Outro fator decisivo para derrubar o Brasil da posição de maior exportador foi o desmatamento nas bordas da Amazônia brasileira, principalmente próximo a Marabá. Durante muitos anos, a castanha ficou em primeiro lugar – sobretudo nas décadas de 1920/1930 – como o produto mais importante da Amazônia. “Superando a borracha e ajudando a amenizar a crise da borracha, que foi grave”, pontua o pesquisador.

“O sustento das populações ribeirinhas ficou basicamente por conta da castanha. E Marabá foi o grande centro produtor até a década de 1980. No entanto, hoje, ela se sustenta com a agropecuária e o setor terciário”,

revela.

O futuro numa casca de noz

Para os técnicos da Embrapa, o extrativismo está fadado a acabar. Dotado de opinião mais ponderada, Almeida acredita que em algumas áreas da Amazônia o extrativismo ainda é uma opção para populações, já que é uma alternativa ao desmatamento e uma forma de explorar a floresta mantendo-a em pé. “Não é preciso derrubar a árvore para tirar o fruto da castanheira”, destaca ele.

No entanto, a persistência dessa visão excludente entre os procedimentos de coleta e cultivo racional não contribuiu para preservar o produto e sua reputação. Para o especialista, o modelo que prevaleceu até aqui foi priorizado por uma estrutura agrária rudimentar e predatória, marcada pelo controle da terra por parte de grupos e oligarquias privilegiadas, o que não colaborou com o crescimento do mercado da castanha-do-pará.

Assim, seria preciso uma nova série de políticas públicas que também levassem em consideração os moradores da Amazônia, além de novas estratégias para otimizar o cultivo. Combinar o extrativismo com o plantio poderia ser a chave para voltarmos ao primeiro lugar no topo das exportações. “Uma boa alternativa seria o plantio consorciado com outras plantas como, por exemplo, a pupunha”, sugere.

*Conteúdo publicado originalmente no Jornal da USP, assinado por Denis Pacheco. Acesse o material original aqui.