A partir de vestígios arqueológicos encontrados no quintal e nas cercanias de suas casas, ribeirinhos do Amazonas e de Rondônia estão ajudando a montar o quebra-cabeça da presença humana na floresta nos últimos 10 mil anos.

Pequenos pedaços da cultura ancestral amazônica brotam da terra nos quintais das zonas urbana e rural de Parintins, no Amazonas: cacos de vasilhas, lascas com desenhos distintos, figuras com modelagens rebuscadas de seres humanos e não-humanos, objetos decorativos, urnas funerárias, tudo feito de cerâmica. Entre essas partículas do tempo, algumas também de pedra, como os instrumentos líticos, gentes e coisas se entrelaçam em meio a paisagens diversificadas que compõem um mosaico biocultural que a arqueologia chama de sistema agroecológico sustentável e, portanto, milenar.

No município que se localiza na Ilha de Tupinambarana, um “terraço fluvial”, como descrevem pesquisadores, a população com hoje cerca de 96 mil habitantes descobre resquícios do que um dia foram as sociedades pré-colombianas da região.

O nome Tupinambarana foi dado pelos viajantes que passaram pelo local, situado a cerca de 420 km da capital Manaus, e tiveram contato com os indígenas Tupinambás. Peças que formam parte de um quebra-cabeça histórico, cujas lacunas agora são preenchidas pela união de cientistas e moradores em uma empreitada coletiva do saber, que pode abrir novos caminhos para os estudos sobre a história da América do Sul.

Encontrar estas peças, que revelam informações importantes sobre a ocupação pré-colombiana no estado, é algo bastante comum para quem vive na cidade que celebra dois dos bois mais famosos do país: Caprichoso e Garantido. Parintins – palco do festival folclórico mundialmente conhecido – divide espaço com vestígios primordiais para a investigação que conecta passado e presente na Amazônia.

São sítios arqueológicos que marcam a presença de contextos de produção de comida, como antigas áreas de cultivo e cozinhas ancestrais. Testemunhos inanimados de povoações pretéritas geralmente encontrados nas chamadas terras pretas de índio (TPA) – solos impregnados de camadas de significado, tais como carvões de fogueira, sementes queimadas, partes de ossadas de animais, esqueletos humanos, panelas, pratos, potes, vasos, entre outros.

“As TPA se formam a partir do acúmulo gradual de materiais orgânicos. Restos de alimentos e utensílios, além de carvões, são evidências que apontam o uso do fogo: amostras provenientes da ação humana. Onde há ocorrência deste tipo de solo sempre existe muito material arqueológico para estudar”,

explica o arqueólogo Eduardo Góes Neves, que dirige o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP).

Segundo ele, alguns elementos comungam com métodos bastante usados nos dias de hoje: “As formas de agricultura da Amazônia foram provavelmente parecidas com determinadas práticas atuais, entre elas o cultivo nos quintais das casas – às vezes em hortas suspensas, geralmente sobre canoas abandonadas – de plantas medicinais e temperos”.

No entorno de sítios como o da comunidade do Macurany, que fica em área de várzea próxima ao Lago Parananema, a 8 km da zona urbana de Parintins, há uma protuberância de exemplares arbóreos: castanheiras, açaizeiros, mandiocais, entre outras plantas. Sua presença reflete o manejo antrópico da floresta.

Um processo que foi alterando as paisagens e criando solos que chamam atenção pela fertilidade. Para o amazonense Carlos “Tijolo” Augusto da Silva, professor-doutor em Arqueologia pela Universidade Federal do Amazonas, o papel do ser humano é o de semear a vida junto com outros animais que coabitam o ambiente. O fogo, dentro desta perspectiva, serve como aliado. O uso adaptado do elemento garante que algumas culturas prosperem.

São indicativos que reforçam o saber dos povos originários, ou seja, manejar os recursos naturais, promovendo a diversificação agrobiológica da Amazônia, a qual se sustenta até o presente. “Os indígenas desenvolveram técnicas de cultivo de variadas plantas, tais como mandioca, jerimum [abóbora], açaí, pupunha, buriti, babaçu e castanha-do-brasil, consumidas ainda hoje”, comenta Tijolo.

Para o arqueólogo, os povos originários eram e ainda são os médicos da floresta, que propagam um conhecimento passado oralmente de geração para geração. “Estas são vozes que precisam ser ouvidas por quem reside em áreas urbanas. A floresta tem coração e seu sangue é bombeado a partir de suas raízes. A cultura ancestral tem sofrido um massacre secular da sociedade ocidental. Fundamental reconhecê-la como a ciência conhecedora da floresta, que auxilia a respiração do planeta”, ratifica.

A pluralidade de espécies que as roças possuem anunciam a arte coletiva do cuidado com a terra – e a mandioca, rainha de todas as mesas nos quatro cantos da Amazônia, integra um capítulo à parte. Todos vivem ao redor das casas de farinha, espaços de socialização bem acomodados nos quintais das casas de moradia.

A família de Elinair dos Santos Xavier, moradora da comunidade Santa Rita de Cássia, situada no Lago da Valéria, tem a roça como fonte de alimento. “Seguimos trabalhando na casa de farinha, que fica na casa de minha mãe, onde três gerações, eu, mamãe e minha filha, produzimos farinha, beiju, tucupi e goma para venda no comércio local”, diz. Lá, o sítio arqueológico Santa Rita é denso e extenso, ocupando o topo de um elevado com acesso ao lago em área repleta de espécies da flora usadas para consumo humano, incluindo castanhas, frutas como o tucumã e palmeiras como o inajá.

A reciclagem de matéria orgânica promovida pelas populações tradicionais retroalimenta a floresta, que se autorrenova. Estas pessoas são agentes de modificação e manutenção da maior floresta tropical do mundo. Quanto mais complexo o contexto arqueológico, mais variável é a composição florística de áreas dinâmicas, como os quintais. Em Parintins, os ribeirinhos moram sobre sítios arqueológicos onde plantas e segmentos cerâmicos expressam um cenário de leitura e compreensão de um ambiente multifacetado, em constante transformação.

Museu de família

Mais do que vestígios deixados pelo tempo, tais fragmentos são elementos de pertencimento carinhosamente guardados por quem os encontra – bens valiosos de uma herança antepassada. Tão populares que fazem parte de atividades cotidianas dos moradores, como os jogos de gincanas escolares. As peças utilizadas são tratadas como brinquedo pelas crianças.

“Considero-as lembranças dos antigos, algo que passará para os meus netos e bisnetos. Temos que cuidar, pois se trata de parte da nossa história”,

relata Elinair, guardiã de 224 peças.

O mostruário disposto sobre prateleiras da estante de sua sala revela uma das maiores coleções domésticas da região. “Muitas eu encontrei no quintal, outras as pessoas me deram para tomar conta”, afirma.

Elinair é uma das personagens que têm a sua história registrada no livro Fragmentos: arqueologia, memórias e histórias de Parintins, produzido pelo núcleo científico do Grupo de Pesquisas em Educação, Patrimônio, Arqueometria e Ambiente na Amazônia (Gepia).

A obra abre janela para a expansão do conhecimento local e da memória preservada pelas pessoas que têm contato profundo com as peças, muitas vezes acondicionadas em cômodos íntimos das residências. Há quem as coloque na gaveta de mesas de cabeceira ou mesmo em caixas de sapatos, onde interagem com fotografias e outros objetos de estima. Alguns preferem pô-las embaixo do travesseiro, antes de dormir, para que tragam sorte.

Os ribeirinhos retratados no trabalho desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com o Museu da Amazônia (Musa) e o Museu Paraense Emílio Goeldi, possuem museus afetivos dentro de suas casas. Coleções que mudaram a vida da professora-doutora da UEA, Clarice Bianchezzi, uma das coordenadoras do projeto. “Em 2015, uma aluna da graduação me pediu ajuda para finalizar o seu trabalho de conclusão; foi quando eu visitei uma comunidade e encontramos o que pareciam ser muitas urnas de cerâmica. Fiquei impressionada”, diz.

A partir de então, Clarice adicionou não só os estudos de arqueologia amazônica às aulas do curso de História como promove também oficinas sobre a produção de cerâmica para que os alunos possam compreender mais a respeito dos elementos que envolvem o universo desta arte. “Com o livro, queremos deixar informações disponíveis para o público com a ideia também de problematizar um pouco em cima do tema da musealização dos vestígios encontrados nas comunidades”, conta.

Arqueologia, uma forma de conhecer o mundo

A pesquisa de Michel Carvalho Machado, professor do Sistema de Organização Modular de Ensino Indígena do Pará, influenciou de forma direta a concepção deste projeto que virou livro. Mestre em Diversidade Sociocultural do Museu Paraense Emilio Goeldi, ele decidiu estudar a relação das crianças com estes achados cerâmicos.

Nascido e criado em Parintins, Michel realizou sua pesquisa partindo da própria experiência da relação familiar com tais objetos. “Eu me lembro do meu pai e avô falando sobre estes fragmentos na varanda de casa quando ainda eram muito jovem. Nós temos uma coleção doméstica com cerca de 300 objetos e que está na família há quatro gerações”, comenta.

Todas as peças, diz ele, foram catalogadas e posteriormente registradas no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). “Há possibilidade ainda de virem a integrar o acervo do Museu de Parintins, que tem previsão de inauguração em 2024”, prossegue o pesquisador, que também é o primeiro arqueólogo parintinense.

Michel explica que os artefatos trazem pistas fundamentais sobre a tecnologia avançada utilizada pelos povos originários na produção cerâmica. Além disso, os grafismos encontrados em peças datadas com até 3 mil anos antes do presente (AP), das fases arqueológicas denominadas Pocó-Açutuba e Konduri, evidenciam a conexão das populações pretéritas com aquelas ainda presentes em toda a região. “Muitos dos traços que vemos nas pinturas corporais dos indígenas são indícios que demonstram tal ligação”, enfatiza.

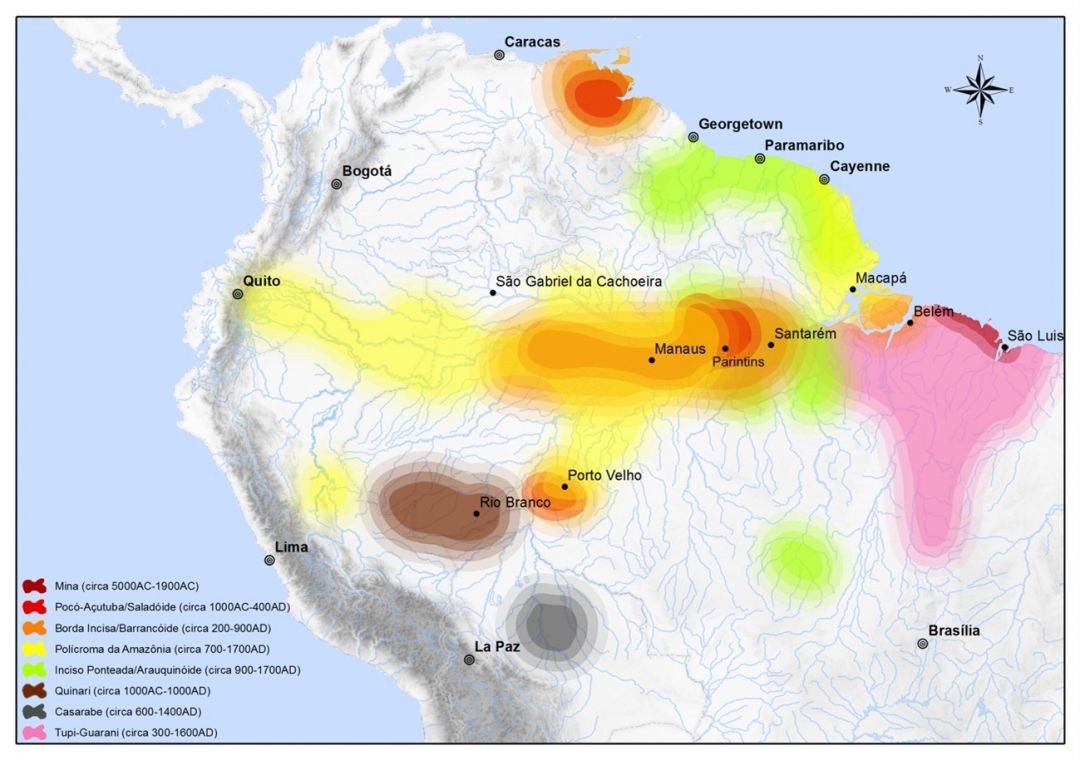

Tais pistas levam à constatação de que as comunidades estavam inseridas em uma complexa rede de trocas. Das relações socioculturais entre pares, surgiram padrões estilísticos macrorregionais na produção de objetos, também chamados de “tradição”.

Parintins possui 44 sítios arqueológicos inseridos no MapArqPin. Destes, 19 estão catalogados na base de dados do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Iphan. Na região, há cerâmicas que remontam aos estilos Pocó-Açutuba, Globular e Konduri, que provavelmente ainda eram fabricadas na época da invasão europeia.

Michel destaca que na zona urbana da cidade quase não existe contato das pessoas com estes exemplares arqueológicos, mas que, na área rural, com alta incidência de terras pretas, a interação é cotidiana. Os legados de um modelo de vida antigo afloram no dia a dia das pessoas que fazem uso de tal espólio de maneira intuitiva.

As crianças, segundo ele, são as maiores formadoras dos acervos dentro das comunidades-sítios.

“Ao brincar e manusear a terra, elas vão descobrindo os fragmentos. Escolas como a municipal Marcelino Henrique [situada em Santa Rita de Cássia] também buscam montar coleções, promovendo desafios para ver quem encontra mais material, o que estimula o aprendizado dos alunos sobre o tema”,

pondera.

A publicação da pesquisa, pioneira em estudar a cerâmica da região de modo mais plural, trouxe maior visibilidade para o município de Parintins, o que gera melhor conservação das peças. “Desde 2005, em especial com o trabalho da pesquisadora Helena Lima nas comunidades, as pessoas começaram a ter essa ideia de pertencimento das peças e desde então fazem réplicas para vender aos turistas, mantendo consigo as originais”, explica Michel.

Mais que registro da História, a arqueologia pode trazer muitas respostas para os conflitos atuais. Para Helena Lima, arqueóloga do Museu Paraense Emílio Goeldi, um novo relacionamento entre museus e conhecimento empírico tradicional é a melhor maneira de preservar estas e outras evidências históricas. Helena tem uma vida dedicada à pesquisa da Amazônia.

“Em 2004, fui a Parintins, pela primeira vez, a pedido do Iphan. Lembro-me de um idoso que não queria permitir o meu trabalho por causa de outros arqueólogos que já tinham passado por ali e levado consigo todas as urnas funerárias encontradas no local. Tiraram completamente o acesso da população ao material. Percebi que uma mudança da arqueologia em relação às comunidades era necessária”, ratifica ela.

Desde então, a pesquisadora começou um profundo trabalho na região do Lago da Valéria sobre a história das chamadas “caretinhas”, onde analisa diversos aspectos das representações antropozoomorfas (figuras com traços que se assemelham a de humanos e animais) desenhadas nas peças.

“As cerâmicas são uma poderosa ferramenta de comunicação social. Dialogam com o passado, revelam características a partir das quais podemos compreender sobre quem foram estes povos. Algumas delas são muito parecidas mesmo tendo sido encontradas em lugares geograficamente distantes. Portanto, havia contato entre os grupos. Elas também nos indicam a técnica que era particular a cada povo, tal como uma receita de bolo da vovó, que só aquela pessoa sabe fazer”, esclarece.

Teotônio, retrato de persistência dos povos

Algo também detectado pela arqueóloga Silvana Zuse, professora da Universidade Federal de Rondônia (Unir). Silvana estuda as cerâmicas do Rio Madeira. “Embora os povos tupis-guaranis tenham se originado em Rondônia, constatamos diferenças e semelhanças técnicas, como o tipo de madeira utilizada e a queima, feita em fogueiras à céu aberto em outras regiões do país”, afirma.

A reserva técnica da Unir possui diversas coleções de todo o estado de Rondônia, principalmente do Rio Madeira. Boa parte deste material foi coletado em período de estudos de arqueologia preventiva devido à construção de rodovias, linhas de transmissão e outras obras, em especial da última década.

“Há uma grande variedade de materiais arqueológicos desde os mais antigos, datados com 9 mil anos [AP], até os de fases de 3.500 a 500 anos [AP] – uma coleção muito associada à profunda e continua presença indígena na região, com ampla diversidade cultural de materiais líticos e cerâmicos, e alguns relacionados já ao período histórico da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré”, explica a pesquisadora.

Ela comenta sobre o caso de sítios arqueológicos como Teotônio, no Alto Rio Madeira, cuja população do entorno foi afetada pela construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio. Os moradores, que zelavam por aquela área, foram retirados do local.

“Há dois sítios arqueológicos por lá, um de cada lado de uma cachoeira. Do lado esquerdo, havia uma grande concentração de montículos de terra preta, circulares, em torno da praça central. Esta ocupação tem muito material botânico e carvão. O impacto ambiental abriu brecha para um processo de mineração da área e diversas evidências científicas acabaram por se perder”, diz Silvana.

O arqueólogo Thiago Kater é testemunha das mudanças que aconteceram em Teotônio. Curioso sobre a história de populações que não tinham sistema de escrita, ele fez mestrado e doutorado sobre a região. Esclarece que esta área, localizada no entorno da capital Porto Velho, forma uma espécie de península e um platô onde há evidências de ocupação pelo ser humano com datações de cerca de 9 mil anos antes do presente (AP). Até o ano de 2012, havia ali uma cachoeira com piscosidade impressionante. Antes de ser inundada pela hidrelétrica, era possível ver as pessoas pegando os peixes com a mão.

“A cachoeira, que nunca foi navegável, era um fator essencial para organizar a vida em torno dela; a sua inundação interrompeu um processo de milênios”, enfatiza o pesquisador. A movimentação intensa de pessoas atraídas pela abundância de peixes no local permite que se descubra, nestes dois sítios, fragmentos de cerâmica de quase todos os períodos pré-colombianos amazônicos. “Teotônio pode ser considerado um microcosmo da região, um marco geográfico e simbólico.”

Lá, encontramos toda a sequência da tecnologia cerâmica amazônica, incluindo as subtradições Pocó-Açutuba e Jatuarana, da tradição Polícroma da Amazônia – ambas pan-amazônicas, ou seja, encontradas em regiões que ultrapassam a fronteira da Amazônia Legal. Esta abundância de elementos históricos dá a Teotônio também o título de sítio-escola, pois permite que amplas pesquisas sejam realizadas em um único lugar.

Quem coordena o Projeto Alto Madeira (Palma) é o arqueólogo Eduardo Góes Neves, em parceria com Fernando Almeida, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Em Rondônia, foram encontrados os melhores registros contínuos de formação de áreas de terra preta de toda a Amazônia. “O sítio é imenso e não conhecemos toda a extensão da área de ocupação. O mais importante é que podemos aproveitar este material para muitos anos de estudo”, conta Eduardo.

A pesquisa integra um estudo da região intitulado “Povos Indígenas e o Meio Ambiente na Amazônia Antiga (Pima)“, também coordenado por Neves junto ao professor Francis Mayle, da Universiade de Reading, no Reino Unido.

Os moradores da Vila Nova do Teotônio participam das escavações. “Nós fazemos questão de contar com o apoio deles quando fazemos as escavações. Os residentes da vila também nos auxiliam na logística; alguns participam das escavações, entre eles os Tenharim e os Kawahiva, povos de um grupo Tupi-Guarani da região”, diz Eduardo. As atividades de campo no sítio reúnem professores e alunos de diferentes universidades, entre as quais a Unir, que possui, em seu acervo, cerca de 2 mil peças coletadas no local.

Futuro incerto

Entretanto, sítios como os de Rondônia e Parintins estão sob ameaça não só por conta da expansão de áreas urbanas e obras de infraestrutura, mas devido às mudanças climáticas que afetam a Amazônia. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, enfatiza sobre não termos freado o aquecimento global e seguirmos desmatando. “São dois fatores que estão fazendo com que a floresta chegue mais perto do seu ponto de não retorno, ou seja, do colapso. A seca que ocorreu no fim do ano passado foi um tapa na cara da humanidade, uma amostra do que está por vir”, afirma.

Para Márcio, precisamos ver a floresta como um organismo vivo, um corpo no qual alguns órgãos já não estão funcionando muito bem, e estas pequenas falhas vão se somando até o dia em que o corpo para de funcionar. “Você não dorme e acorda no outro dia com a situação às avessas. Estas mudanças vão ficando mais dramáticas, e estamos vendo isso acontecer na Amazônia, infelizmente”, diz.

Realidade que coloca em cheque a existência das terras pretas de índio e de todo o seu serviço ecossistêmico. Como expõe Eduardo Neves, “ainda há soluções concretas para a Amazônia e o entendimento do passado pode ajudar no planejamento de um futuro sustentável para a região”.

*O conteúdo foi originalmente publicado pela Mongabay, escrito por Carolina Pinheiro, com fotos de Maurício Paiva